科普文章

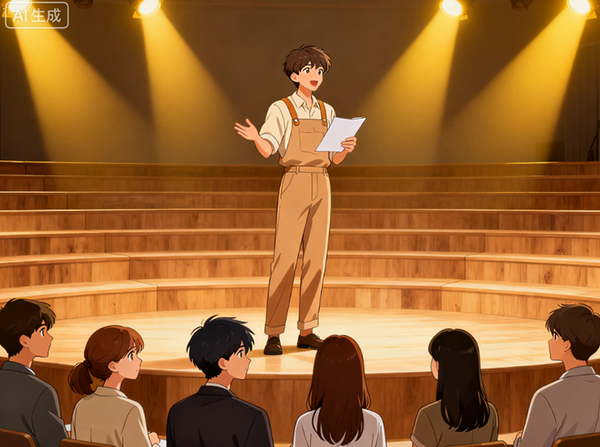

安定科普 | 为什么有人当众说话时,会不自觉发抖?(不是胆小)

明天要作汇报

今天就开始心慌

一站上台声音就发颤

手心也不停冒汗

小组讨论时明明有想法

却不敢说出口

……

如果你也常常经历这种“社死”瞬间,即使被安慰“别紧张,多练练就好”也收效甚微。那你可能错怪自己了!这种控制不住的紧张,未必是胆小或缺乏锻炼,而是一种需要被科学看待的心理状态。今天,就由北京安定医院心理治疗师李琴,带我们走出越努力却越紧张的怪圈,找到有效的破局之法。

被注视时

大脑为何会拉响“警报”

很多人认为,当众发言紧张,是因为胆小,这是一种常见但片面的认知误区。它将复杂的心理生理反应简单化了,容易让人产生“我不行”的自我否定。

当众紧张的真正根源,深植于我们的进化本能。在远古时期,被众多眼睛注视往往意味着被捕食者锁定或群体排斥,这些都是生存威胁。因此,我们的大脑,尤其是杏仁核,会将当众表现识别为一个潜在的“危险情境”,从而自动启动“战斗或逃跑”反应,准备应对威胁。这与胆量大小无关,是人类共有的神经警报系统在起作用。

现代社会中,这个“威胁”不再是生命危险,而是对负面评价、丢面子、失败后果的恐惧。我们害怕被评判,担心自己的表现不符合预期,这种社会评价威胁激活了古老的生存本能。

因此,紧张不是你的错,而是大脑在试图保护你,只是它的方式有些过时和过度警觉。理解这一点,是摆脱自我批判、科学应对的第一步。

感到紧张时

身体为何会不听使唤?

声音发颤、手心冒汗、心跳加速,甚至瞬间大脑一片空白……这些看似“失控”的身体信号,其实恰恰是大脑在高效地执行它的保护程序。

当大脑的杏仁核拉响警报后,身体会瞬间释放肾上腺素和皮质醇等应激激素。这会引发一系列生理变化:

1.心跳加速、血压升高:为了向肌肉输送更多血液和氧气,准备“战斗”或“逃跑”;

2.呼吸变急促:为了增加血氧;

3.出汗:为了给即将过度运动的身体降温;

4.大脑空白:为了将全部能量集中于应对“即时威胁”,大脑会暂时关闭或减少对非生存必需功能(比如负责复杂思考、记忆提取的前额叶皮层)的供能,优先保障心跳、肌肉等基本功能。

这不是你个人能力的崩溃,而是大脑在高压下主动进行了功能资源的重新分配。理解了这一点,能极大减轻你的次级焦虑,即因为紧张本身而感到的焦虑,让你能更平和地看待并管理这些症状。

4个信号辨别

正常紧张or社交恐惧

如何准确区分正常的表达紧张和可能是社交恐惧的病理性回避?区分的关键在于程度、持续时间和功能损害。

正常的紧张:

1.情境性的、短暂的,通常随着表达的进行会逐渐减轻;

2.不会导致彻底逃避所有社交场合;

3.事后可能会有点懊恼,但不会严重影响你的学习、工作和生活质量。

社交恐惧症(社交焦虑障碍):

则是一种精神障碍,其核心是持续、强烈且不合理的恐惧,并伴随显著的回避行为。具体表现为:

1.恐惧对象泛化:不仅是对重要汇报,可能包括日常的聚会、吃饭、与人闲聊等;

2.预期性焦虑严重:可能在事件发生前几周就开始极度担忧;

3.持久回避行为:会想尽一切办法回避可能导致焦虑的社交场景,甚至因此放弃工作或学习机会;

4.功能损害:影响了个人、社交、职业等关键领域。

如果这种状态持续超过6个月,并且给自己带来巨大痛苦,就需要高度警惕是否为病理性问题,建议寻求专业评估。

上台前,记住这3招

想要缓解表达前的焦虑与恐惧,充分的准备是信心的基石。以下是3个实用建议:

1.内容做减法

首先,我们可以进行“降维”准备,不要追求完美无瑕的表演,而是专注于清晰传达核心信息。将内容提炼为关键词或思维导图,而非逐字背诵,这样能避免因忘记某个词而导致的全面崩溃。

2.身体先彩排

其次,进行生理预适应,提前在类似场地进行演练,并模拟真实场景,站起来大声讲出来。这能帮助你的身体提前适应应激状态。

3.打破灾难化思维

最后,实施认知重构,写下你对即将到来的表达最坏的担心,如“我会被嘲笑”等,然后理性地问自己:证据在哪?发生的概率有多大?即使发生,后果真的无法承受吗?这能有效打破灾难化思维。提前进行腹式深呼吸练习,也能在生理上初步平复焦虑。

如在表达中紧张发作

4招教你紧急自救

当在当众表达时突然感到极度紧张,比如脑子空白、声音发抖、听不进他人的话,请立即执行以下“急救措施”:

1.锚定身体:双手用力抓住讲台或椅背,感受脚踏实地的感觉,这能让你从思绪中回到当下。

2.启动副交感神经:偷偷地进行一次深长的腹式呼吸——用鼻子缓慢吸气4秒,屏息2秒,再用嘴巴缓慢呼气6秒。长呼气能直接激活负责放松的副交感神经。

3.接纳并正常化:如果声音微颤,可以坦然地说一句“有点激动”,这比硬扛更能化解尴尬,听众反而会觉得真实。

4.聚焦于一个点:从听众中找一个友善的、点头的面孔,对他/她说话,这能创造一对一的错觉,减少被“众目睽睽”的压力。记住,你的目标是完成沟通,而非完美表演。

长期改善表达焦虑?

3个方法主动出击

想要从根本上降低焦虑、提升表达自信,需要从行为和认知两个层面进行系统、温和的练习。长期改善需要系统性练习,核心是低风险暴露和技能构建。

1.循序渐进的暴露练习:从最安全的环境开始,如在家对着镜子讲,录视频回看,再到小范围的熟人圈子,如家庭聚会、小组讨论等主动发言,逐步增加挑战。

2.培养正念冥想习惯:每天10-15分钟的正念练习,能增强你对情绪的觉察力和掌控感,学会与焦虑感共处而非对抗。

3.转变关注焦点:将关注点从“我表现如何”转移到“我能给听众带来什么价值”,能从根本上减轻自我关注带来的压力。

出现这些报警信号要注意!

当出现以下“报警信号”时,意味着表达问题可能已超出自我调节的范围,强烈建议寻求专业帮助:

1.持续性回避:因恐惧而多次或长期回避必要的汇报、会议或社交活动,甚至影响了职业发展或学业。

2.预期性焦虑极度痛苦:在事件发生前数周就陷入严重焦虑,伴有失眠、食欲改变、情绪低落等。

3.惊恐发作:在社交场合中出现强烈的躯体症状,如心悸、窒息感、眩晕、濒死感。

4.继发抑郁:因焦虑和回避感到自我价值感极低,出现持续的情绪低落、兴趣减退。

在北京安定医院,我们会有科学系统的治疗:

1.药物治疗:对于中重度社交焦虑,有抗抑郁/抗焦虑药物,能有效降低整体的焦虑水平,为心理治疗提供更好的基础。

2.心理治疗:比如认知行为疗法(CBT),通过识别并改变导致焦虑的自动化负性思维,结合暴露疗法,在安全可控的环境下逐步面对恐惧。

3.团体治疗:在治疗师带领下,组员共同练习表达、分享感受,是非常有效的治愈形式。请记住,寻求专业帮助不是软弱,而是对自己负责的勇敢和智慧之举。

当众表达时的紧张,从来不是胆小的代名词。每个人面对被关注的场景,都可能产生轻微紧张,这是正常的生理反应。但如果这种紧张已经变成想躲却躲不开的负担,甚至影响到工作、学习和生活,别再硬扛着责怪自己。

你可以试着从小场景开始练习,一步一步积累信心。你也可以主动寻求专业支持,帮你拨开迷雾,找到更清晰的应对思路。突破表达瓶颈,不是一蹴而就的冲刺,而是一场与自我和解的旅程。接纳自己的节奏,比强迫自己勇敢,更重要。愿每个人都能在需要表达的时候,多一点从容,让自己的想法被听见、被看见!

文章作者

李琴

十一病区心理治疗师

擅长:焦虑抑郁情绪调节、亲密/人际关系困扰、婚姻家庭等议题的心理咨询与治疗。