综合新闻

安医新闻 | 扎根基层践初心 以人为本铸医魂

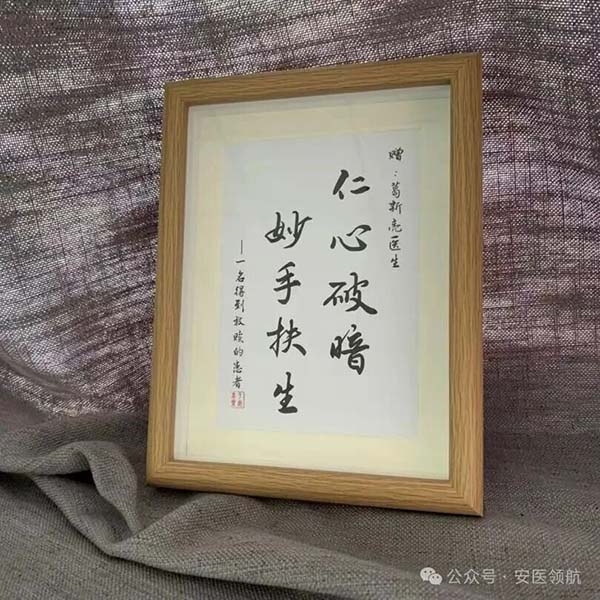

近期,北京市精神卫生保健所社区指导科的葛新亮同志收到了患者送来的一份“特殊的礼物”——一幅题有“仁心破暗,妙手扶生”的书法作品,落款“一名得到救赎的患者”。这是一名患者对葛新亮同志的由衷致谢,更是对精神卫生工作者践行“以人为本、精准诊疗、温暖守护”诊疗理念的生动见证。

在精神卫生服务体系中,诊疗质量的提升不仅依赖专业技术的精进,更离不开对“以人为本”理念的坚守。北京市精神卫生保健所作为市级精神卫生指导质控单位,将“下社区知需求、进诊室解难题”的工作模式融入日常,以基层实践夯实服务根基,以门诊诊疗传递专业温度,为“以人为本”理念做出了生动诠释。

深入基层、体察需求,是“以人为本”理念的源头活水。精神障碍患者的康复,不仅需要临床诊疗的精准干预,更需贴合其生活场景的个性化方案。北京市精神卫生保健所工作人员常态化走进社区,通过实地调研、现场指导,既了解患者对用药指导、心理疏导的具体需求,也感知其在家庭照护、社会融入中面临的困境——这些来自一线的“需求清单”,成为门诊诊疗中“针对性施策”的重要依据。不同于仅依赖诊室问诊的传统模式,这种“从社区中来、到诊疗中去”的工作方法,让医生跳出“就病论病”的局限,更全面地把握患者的身心状态与现实难题,为后续诊疗方案的制定筑牢“接地气、合民心”的基础。

精准诊疗、聚焦个体,是“以人为本”诊疗精神的核心实践。工作人员在实际工作中,并未因门诊工作节奏紧张而简化诊疗流程,反而充分结合从社区指导中积累的“患者易因病情陷入经济负担、伴随躯体痛苦”等共性认知,主动投入额外时间与精力。一方面细致追溯患者多年病史,厘清既往诊疗脉络;另一方面系统整合零散的诊疗信息,排查诊断偏差的关键节点,最终为患者明确核心诊断、精准调整治疗方案。这种诊疗模式打破了“流水化接诊”的弊端,将患者视为“有独特需求的个体”而非“病例编号”,通过“一人一策”的精准干预,帮助患者走出“治疗盲动”的困境,让诊疗真正实现“解患者之难、缓家庭之忧”。

坚守责任、传递温度,是“以人为本”诊疗理念的重要支撑。作为市级指导质控单位,北京市精神卫生保健所工作人员不仅承担着临床诊疗任务,更肩负着规范基层服务、提升区域精神卫生水平的责任。工作人员在社区指导中,既为基层医疗机构提供技术支持,也向居民普及精神卫生知识;而在门诊诊疗中,以患者康复为首要目标,用耐心与专业化解患者的焦虑与无助。这种“在基层传技术、在诊室送关怀”的双重担当,让“以人为本”不再是抽象理念,而是转化为“多问一句病情、多讲一次用药、多帮一把困难”的具体行动,彰显出精神卫生工作者“健康所系、性命相托”的职业初心。

未来,唯有持续深耕“以人为本”的服务理念,将社区指导与门诊诊疗紧密结合,以患者需求为导向、以个体差异为抓手、以责任担当为保障,才能让精神卫生服务更精准、更贴心、更有温度,为更多患者驱散心灵阴霾,守护其生命尊严与家庭幸福,推动区域精神卫生事业实现更高质量发展。

上一篇: 要闻 | 刘国中在看望慰问一线护理工作者时强调 持续加…

下一篇: 看安医第一书记“振兴答卷”